마음 따뜻한 이야기를 전합니다.

2021년 3월, 민법에서 징계권이 삭제되면서 대한민국은 체벌금지국가가 되었지만 법이 일상이 되기까지는 아직 시간이 필요해 보입니다. 체벌이 우리 주변에서 사라지기까지 체벌을 해야 한다거나, 체벌을 하지 말아야 한다는 이야기 모두를 들어봐야 하지만, 무엇보다 체벌에 관한 아이들의 이야기를 들어볼 필요가 있습니다.

아이들의 목소리를 직접 듣기 어려운 사람도, 어린시절의 기억이 너무 흐릿해진 사람도 아이의 관점에서 체벌을 생각해보도록 세이브더칠드런은 ‘인문학으로 바라본 체벌 이야기’ 강연을 열었습니다. 김지은 아동문학 평론가는 ‘동화 속 맞고 때리는 아이들’을 주제로, 김찬호 성공회대 초빙교수는 ‘모멸감 주는 사회에서 우리집 돌아보기’를 주제로 온오프라인에서 시민들과 이야기를 나누었습니다.

▲인문학으로 바라본 체벌 이야기 현장 강연

아이의 마음을 상상해보는 힘

김지은 평론가는 학용품을 그리는 아이들의 영상으로 강의를 시작했습니다. 아이들이 그리는 물건 중에 어떤 것들은 원래 그 용도와 상관없이 체벌을 떠올리게 하는 것들이 있었습니다.

“자는 물건의 치수를 재기 위해 있는 건데, 제 머릿속에는 때리는 일과 더 연관된 물건으로 자꾸 생각이 나는 거예요. 가위 또한 체벌의 도구로 생각되는 것은 두발 단속과 관련이 있습니다.”

왜 아이들에게 친근한 도구가 본래 목적과 다르게 체벌을 연상하게 할까요?

▲아이가 사용하는 학용품

김지은 평론가는 ‘레자 달반드’가 그린 『진정한 챔피언』 책을 소개하며 아이들에게 어른과 세계가 얼마나 무섭게 느껴질 수 있는지를 알 수 있다고 설명했습니다. 책에서는 격투기 우승자로 구성된 집안에서 그림 그리기를 좋아하며 세상을 섬세하게 관찰하는 작은 목소리를 가진 아이가 등장합니다. 주인공이 느끼는 어른은 자신의 수십 배처럼 보입니다.

“그 사람의 실제 체력과 체구와 무관하게 나이가 가진 힘이 있어요. 아이들은 저 사람이 어른이라는 것을 알게 되는 순간 그 사람이 자기를 어떻게 할 수 있다는 두려움을 가지고 있어요. 어른들은 여러가지 표현의 도구를 가지고 있어요. 표정, 손짓, 몸짓, 앉아있는 자세 등 다양한 방식으로 어린이에게 위압감을 줄 수 있다고 할까요?"

▲레자 달반드 작가의 책 『진정한 챔피언』 표지

어른들은 규범과 규칙을 잘 준수하고, 어린이는 제멋대로 한다고 생각하지만, 어린이가 아직 익숙하지 않은 공간에서 여러 시행착오를 겪을 뿐이며 오히려 어른들의 눈치를 보고 있는 때가 많습니다. 하지만 실제로 어른들은 기분이 좋지 않으면 아이들이 평소와 똑같이 행동하더라도 호통을 치기도 하죠. 김지은 평론가는 힘이 가지는 우월성을 이용한 폭력이라고 이야기했습니다.

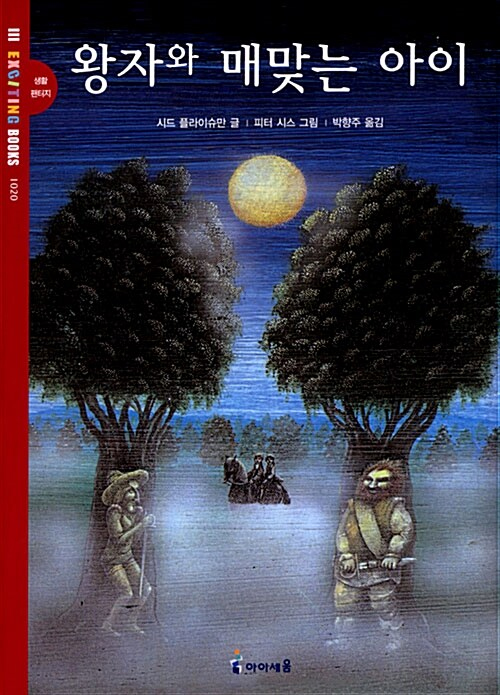

어른이 가지는 힘의 우위는 체벌을 활용한 또 다른 방식으로 나타나기도 합니다. ‘시드 플라이슈’만의 작품 『왕자와 매 맞는 아이』에서는 왕자와 태동이 나옵니다. 왕자가 잘못했을 때 대신 맞는 아이를 태동이라고 하는데요. 이 작품을 예시로 들며 김지은 평론가는 본보기로 아이를 혼내는 일이 여전히 우리 사회에 있다고 지적했습니다.

▲시드 플라이슈만 작가의 책 『왕자와 매맞는 아이』 표지

“교실에 있는 아이 중에 누군가를 앞으로 불러서 그 아이를 야단치면 집단 전체의 어린이들이 공포를 느낍니다. 체벌을 당하는 아이는 몸이 더 아프겠지만, 지켜보는 아이들이 느끼는 고통도 상당해요. 아이를 어떤 분위기 속에 두는지에 따라, 어린이의 몸에 손을 대지 않고도 굉장히 강력한 공포를 느끼게 할 수 있는 게 어른들이에요.”

김지은 평론가는 이 외에도 훈육으로 위장한 체벌과 가정폭력의 피해자인 아이들을 그린 김향미작가의 책 『털뭉치』 중 <멸치>와 김옥 작가의 『불을 가진 아이』, 전미화 작가의 『달 밝은 밤』 등을 소개하며 내면의 폭력성을 약자인 아동에게 투영하는 어른들의 이야기를 소개했습니다. 그리고 우리 사회의 모든 어린이 아동학대의 신고 의무자인 것처럼 아이들의 울음소리에 귀 기울여야 한다고 말했습니다.

▲‘동화 속 맞고 때리는 아이들’을 주제로 강연하는 김지은 아동문학 평론가

“아동청소년문학은 왜 존재하는 걸까요? 어린이들이 매 맞는 환경에서 비명으로밖에 말하지 못했던 일들 속 감정을 기록하기 위해 문학이 있는 거죠.”

맞고 때리는 아이들이 없어지기 위해 사회 전체가 폭력의 여러 유형을 이해해야 한다고 덧붙인 김지은 평론가는 인권 감수성을 기르기 위해 어린이 문학작품을 읽기를 추천했습니다.

“동화는 어린이만 읽는 게 아니라 어린이와 함께 살아가는 모든 사람을 위한 문학이에요. 아이 입장이라는 건 아이가 이 상황에서 어떻게 느낄까 상상해보는 힘이잖아요. 아동문학 작품을 함께 읽는 어른들이 많은 사회에서는 상대적으로 어린이가 훨씬 안전하게 자랄 수 있다고 생각합니다. 또, 김소영 작가의 책 『어린이라는 세계』처럼 아동에 대해 이야기하는 책도 많이 있어요. 아이는 있고 아이 책은 있는데 아이에 관한 책이 없는 집이 많아요. 어린이 책과, 어린이에 관한 책 모두를 읽어보시면 좋겠습니다.”

육아휴직이라 강연에 참여할 수 있었다는 수민(가명) 씨는 김지은 평론가의 이야기를 듣고 “아이가 체벌이나 우울한 이야기가 나오는 책을 고르면 ‘이거 말고 다른 거 빌리면 어때’ 하고 권했는데, 그런 울타리가 많이 해소될 수 있었다”라며 아이의 행동이나 감정, 인권에 관한 책을 접해보는 기회를 늘려가야겠다고 말했습니다.

마음의 상처를 되풀이하지 않게 하는 다정함

김찬호 교수는 역사상 수많은 사람들을 죽였던 스탈린과 히틀러가 어린 시절 가정에서 학대를 받았다는 이야기를 시작으로 체벌과 모멸감의 이야기를 시작했습니다.

“체벌은 신체 때리기, 집에서 내쫓기, 수치심 주기 등이 있습니다. 그런데 ‘내가 이래서는 안 되지’ 생각하는 부끄러움하고 다른 사람이 나한테 수치심을 불러 일으켜서 내가 별 볼 일 없는 존재가 되는 건 전혀 다른 이야기입니다.”

▲‘모멸감 주는 사회에서 우리집 돌아보기’를 주제로 강연하는 김찬호 성공회대 초빙교수

몸의 상처는 아물지만 마음의 상처는 시간이 흘러도 다시 고통을 주는데요. 김찬호 교수는 인간이 인간에게 줄 수 있는 가장 큰 가해는 물리적 폭력, 그리고 그보다 더 오래 남는 모욕이라고 말하며 모욕의 후유증으로 누군가에게 모욕을 줄 수 있다고 말했습니다.

“모욕은 비하하고 업신여기는 거죠. 인간 이하의 존재로 격하시키는 겁니다. 모욕을 당하면 내면의 공감 스위치가 꺼집니다. 인공지능이 아무리 놀라운 수준으로 개발된다고 해도 인간처럼 관계 맺기는 어려워요. 그런데 사람도 기계처럼 될 수 있어요. 스탈린이나 히틀러처럼 공감하는 능력이 완전히 사라지는 거죠.”

뒤이어 김찬호 교수가 보여준 동유럽의 아동학대 홍보물에는 어른이 볼 때는 멀쩡해 보이지만 아이의 시각으로는 상처가 보이는 모습이 있었습니다. “우리가 어른이 됐을 때는 상처가 보이지 않을 수 있어요. 물리적으로 보이지 않는 것뿐만 아니라 마음에서 이미 무관심해지는 거죠. ‘어릴 때 다 그랬지’라고 치부해버리면 계속 사회적으로 방치하게 됩니다.”

▲Anar 재단이 스페인에서 진행한 옥외 광고로 보는 높이에 따라 아이의 얼굴이 달라지고 아동학대를 신고하는 전화번호가 안내됨

김찬호 교수는 모욕의 대물림에 관해 강조하면서 자신이 어릴 때 받았던 학대를 자녀에게도 되풀이할 수 있다고 말했습니다. “스탈린은 어렸을 때 받았던 학대를 국민들에게 앙갚음했어요. 나 역시 자녀에게 그럴 수 있다고 인정해야 해요. 그래야 되풀이하지 않을 수 있습니다. 유전병이 아니라면 질병은 내가 앓고 끝날 때가 많아요. 그런데 마음의 병은 증폭되고 몇 세대까지 계속 이어질 수 있어요. 해결되지 못한 응어리와 분노가 터지고 오랫동안 남는 겁니다.”

김찬호 교수의 설명처럼 폭력은 어느 날 갑자기 발생하기보다는 고통과 결핍에서 시작되는 경우가 대다수입니다. “폭력의 뿌리에는 고통이 있습니다. 고통과 결핍이 없는 사람은 없는데, 감당하기 어려운 고통을 제대로 처리하지 못했을 때 그 고통이 자기를 사로잡아요. 폭력을 쓰는 사람은 고통과 결핍을 공격적으로 드러내는 거예요. 본인이 자각하지 못하고 엉뚱하게 채우는 거죠. 콤플렉스도 마찬가지입니다.”

▲방역지침에 따라 온라인에서도 실시간으로 진행된 강연

하지만 모든 피해자가 가해자가 되는 것은 아닙니다. 김찬호 교수는 부당한 일을 부당한 일로 느낄 수 있게 해주는 사람이 아이의 곁에 있을 때, 잘못된 상황이라는 것을 알면 벗어날 수 있다는 설명을 덧붙였습니다. “학대를 계속 받으면 학대인지 몰라요. 당연시하게 됩니다. 하지만 자신을 사람으로 대해주는 다정한 누군가가 옆에 있을 때, 그 사람과 자기를 동일시할 수 있어요. 주변에 학대가 의심되는 아이들이 있는지 같이 살펴봐야 합니다. 우리 집만 평화로워서는 우리 아이가 사는 세상이 폭력에서 자유로워질 수 없어요. 우리의 아이들과 이웃들을 함께 살펴보면 한 걸음씩 우리가 앞으로 나아갈 수 있습니다.”

강연에 참여한 서대문구의 정혜(가명) 씨는 이번 강연이 어른의 관점이 아닌 아이들을 중심으로 생각하는 기회가 되었다고 했습니다. 또한 자신의 경험이 아닌 아이들을 좀 더 확장된 관점으로 바라보기 위해 김찬호 교수의 말처럼 일상의 공간과 경험의 장을 넓히고 다양한 관계를 맺어야겠다는 생각이 들었다고 합니다.

어린시절의 나를 떠올리기 위해서는 짧게는 몇 년, 길게는 몇십 년 이상의 시간을 되짚어야 합니다. 어른으로 살아온 게 너무 오래된 나머지 마치 태어나면서부터 어른이었던 것처럼, 체벌을 이야기할 때도 아이들의 마음을 헤아리기보다는 어른의 관점으로 바라보는지도 모릅니다. 하지만 인문학의 힘을 빌리면 조금은 다른 시선으로 체벌을 생각해볼 수 있습니다. ‘인문학으로 바라본 체벌 이야기’가 더 궁금하시다면 아래 유튜브와 책 『사랑해서 때린다는 말』을 살펴보시면 어떨까요?